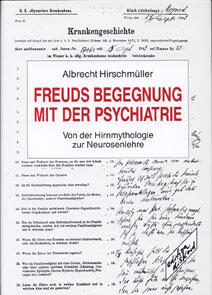

Freuds Begegnung mit der Psychiatrie

Von der Hirnmythologie zur Neurosenlehre

Das Verhältnis von Psychoanalyse und Psychiatrie ist spannungsreich geblieben. Noch immer wird darüber gestritten, welchen Wert die Psychoanalyse für Theorie und Praxis der Psychiatrie besitzt. In dieser Situation empfiehlt es sich, an den Ausgangspunkt zurückzukehren, der den Kern späterer Divergenzen enthält, sich also mit Freuds wissenschaftlichen Anfängen zu beschäftigen.

Die Entwicklungslinien von Psychiatrie und Psychoanalyse kreuzen sich erstmals an jenem Punkt, an dem Freud persönliche Erfahrungen mit der praktischen Psychiatrie seiner Zeit machte, nämlich während der fünf Monate, in denen er an der Zweiten Psychiatrischen Universitätsklinik Wiens bei Theodor Meynert arbeitete, vom Mai bis September 1883.

Dazu liegt nun in Albrecht Hirschmüllers Habilitationsschrift eine vorzügliche, materialreiche Untersuchung vor, die eindrucksvoll darüber aufklärt, warum Freuds erste Begegnung mit der klinischen Psychiatrie zu seiner Abwendung von ihr geführt hat. Freud wird darin nicht vom zeitgenössischen Milieu isoliert. Vielmehr wird im historischen Kontext das Bedingungsgefüge aufgezeigt, das die Entstehung der Psychoanalyse im Bruch mit der damaligen Psychiatrie befördert hat.

Besonders verdienstvoll an Hirschmüllers Studie ist, dass er herausstellt, wie sich im täglichen Umgang mit den Patienten die psychiatrischen Konzeptionen der Zeit und Freuds kritische Abgrenzung manifestieren. Hirschmüller stützt sich dabei vor allem auf einen Bestand bisher unveröffentlichter Krankenblätter aus Meynerts Klinik, der zur Hälfte von Freuds eigener Hand stammt. Diese Krankengeschichten werden im umfangreichen Dokumentarien vollständig publiziert.

Verfügbar

Verfügbar